Алексей Бегак ― детство и юность

Алексей Бегак (10 марта 1960 г., 60 лет) – российский актер и ведущий телевизионных передач, фотограф, дизайнер, художники архитектор. Однако, всеобщую славу приобрел как телеведущий. Является выходцем из семьи артистов балета Большого театра. Но все же, на вопрос родителей об отношении к балету, Алексей ответил решительным отказом, с чем им пришлось согласиться.

Будучи так же человеком творческим, Алексей выбрал профессию художника. Образование получал в Московской средней художественной школе в период с 1971 – 1978 гг. В 1978 г. поступает в Московский государственный художественный институт имени Сурикова.

Личная жизнь знаменитостей.

Личная жизнь Алексея Бегака покрыта тайной – не так давно ставший популярным телеведущим, он умело уходит от вопросов, касающихся его семейного положения. Но все, что связано с его ранней биографией известно достаточно хорошо. Он вырос в творческой семье – родители Алексея были артистами балета, передавшими сыну любовь ко всему прекрасному. То, что он станет художником, Алексей Бегак решил еще в раннем возрасте, и потом целенаправленно шел к этой цели. Среднее образование он получил не в обычной, а в Московской Средней Художественной, окончив которую, поступил в Московский государственный Художественный институт им. Сурикова.

Карьера Алексея началась с работы художником-дизайнером и оформителем в различных книжных издательствах столицы, но его всегда тянуло заниматься живописью, и после 1991 года он, наконец, занялся любимым делом. Начиная с того времени и до сегодняшнего дня Алексей Бегак написал сотни картин, многие из которых выставлялись в известных российских и иностранных галереях и находятся в корпоративных и частных коллекциях многих стран мира. В личной жизни Алексея Бегака был период, когда он жил в Лондоне, и там еще одним его серьезным увлечением стал дизайн интерьеров.

Первые опыты обустройства жилых помещений он проводил на собственном подмосковном доме, ставшем своеобразной рекламой его деятельности. Со временем об Алексее Бегаке заговорили, как о талантливом дизайнере, и он обзавелся собственными клиентами, для которых делал проекты домов и апартаментов не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и за рубежом. В Финляндии, например, он спроектировал и обустроил три частных дома, а в Подмосковье вместе с партнерами Алексей Бегак реализовал крупный проект элитного поселка.

Потом ему удалось попасть на телевидение, где Алексей Бегак стал вести передачу «С новым домом», а позже «1000 мелочей», «Правила жизни» на канале «Культура». Стать телеведущим Алексею помог сын, работающий в , создающей программу «С новым домом». Получив приглашение, Алексей сначала засомневался, но потом решил попробовать. Работу на телевидении Бегак не считает стабильной – иногда ему хочется все бросить и уйти, но после какого-нибудь положительного отзыва настроение меняется, и он вновь решает продолжить. Профессия ведущего, по мнению Бегака, требует молниеносной реакции, и этим она интересна.

С этой знаменитостью часто ищут:

- Алексей Комашко: личная жизнь В детстве он любил играть с друзьями в киносъемки…

- Алексей Баталов: личная жизнь Не смог найти себя в современном кинематографе…

- Алексей Чумаков: личная жизнь Свои чувства он проверил временем…

Категории Блог Метки:

Первое призвание: художник иллюстратор

Закончив университет, стал работать в книжных издательствах Москвы дизайнером — иллюстратором. При ответе на вопросы телезрителей канала «Россия К», Алексей отмечает, что единственным увлечением его детства была художественная живопись, которое не покидает его и до сих пор. Особую роль в становлении любви к этому навыку Алексею привил отец, который привозил из-за границы книги, посвященные искусству, каких в Советском Союзе никогда не было. Из них Бегак узнает об абстракционизме, кубизме и сюрреализме.

Любовь к «Правилам жизни»

Если бы такого не существовало, не существовало бы и «Правил жизни». А они есть. И это —огромный плюс в дурную карму ТВ.

Суть передачи — жизнь, происходящая прямо сейчас. На огонёк слетаются интересные граждане, и за один выпуск происходит 3-4 разговора: об искусстве, быте, традициях, медицине и психологии, истории моды и кухнях мира, градостроительстве, благотворительности, русском языке и русском фермерстве. Активно затрагиваются темы инвалидности и способах жить с ней, приглашается множество режиссеров документального кино и авторов социальных проектов, коих туча и все они круты. Периодически захаживают знаменитости из когорты по-настоящему интересных людей и открываются с неожиданной стороны.

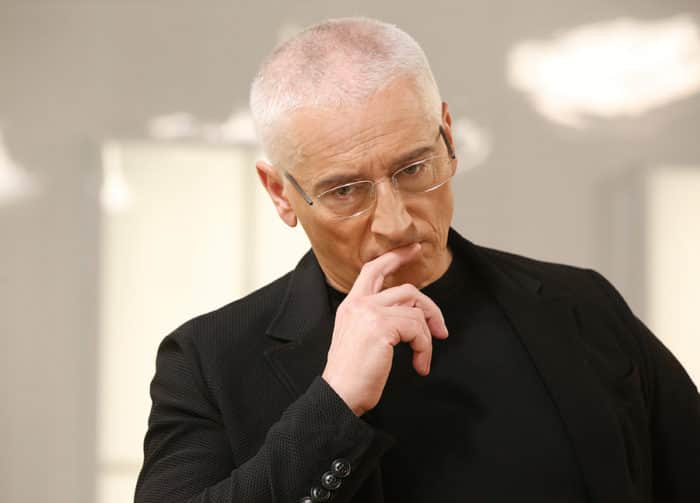

Ведущий программы — Алексей Бегак.

Шикарный дядька. Художник, архитектор, умница и харизматик. Своей искренней заинтересованностью умеет расположить любого гостя – дамы в его обществе млеют, самые закрытые мужчины раскрепощаются, а Юрий Норштейн открыто признаётся, что в телевизор ходить не любит, но к Бегаку зайти — в удовольствие.

Кто-то приглашается в «Правила жизни» разово, но в основном каждый выпуск состоит из бесед с постоянными экспертами.

Мои любимые:

Алексей Юдин, историк. Шикарный мужчина номер два. Как сядут они с Бегаком, седовласые, ироничные и элегантные, обсудить происхождение трости или табакерки, так слушала бы этот познавательный трёп часами. Но передача коротенькая – 20 минут, и на каждого эксперта не более 5-7 из них положено.

Илья Доронченков, искусствовед. В свой визит разбирает одну работу какого-либо художника – от происхождения до смыслов, скрытых или явленных в лоб. Обожаю выпуски с ним!

Татьяна Самохина, ответственная за сравнение русской и англоязычной культур. Приятнейшая женщина, преподаватель английского. Начинаешь жалеть, что учился не у неё.

Леонид Клейн. Всем бы школам по такому учителю литературы!

Александр Раевский. Обаятельный историк-японист со смешными бровями и массой занимательных рассказов про Японию. (Вот вы знаете, кто такой Бетобето-сан? И что Годзилла – смесь гориллы и кита?.. )

Алексей Маслов. Востоковед и буддистский монах. Погружает в Китай.

Айрат Багаутдинов. Умница-инженер, раскрывающий секреты построек Москвы – от стен Кремля до шпиля МГУ и системы передвижения домов в 30-е годы (мир вообще в курсе, что такое возможно?!).

Алексей Кащеев. Нейрохирург, не понаслышке знакомый с реалиями российской медицины.

Илья Колмановский. Пылкий ботаник ) Рассказывает массу всего интересного про эволюцию видов. Регулярно ставит на Бегаке занимательные опыты.

Михаил Лабковский. Мой любимый психолог – лаконичный, ироничный, классный.

Андрей Максимов. Приходит как создатель психофилософии и разбирает отдельные её аспекты.

Михаил Горбачёв. Автомобильный эксперт. Очень доходчиво объясняет нюансы вождения.

Борис Иомдин, лингвист. За играми русского языка – к нему.

Татьяна Черниговская, мозговед. Каждый разговор начинает с того, что о мозге мы почти ничего не знаем — до сих пор.

Виктория Севрюкова, историк моды. Подробно рассказывает о привычных, забытых или ставших легендарными предметах гардероба.

Есть ещё:

Вера Мильчина. Эксперт по французскому образу жизни. Выпуски с ней сопровождаются крупными планами её рук – там всегда такие перстни интересные…

Алёна Гиль. Преподавательница этикета с ульем на голове. Своеобразная дама – тем и цепляет.

Кулинары – Максим Сырников и Иван Шишкин. Оба кругленькие, как и положено настоящим поварам. Сырников с насупленным видом рассказывает об исконных блюдах русской кухни, а Шишкин развенчивает любимые народом мифы вроде страшного вреда глютамата натрия или пальмового масла.

… и многие-многие прочие.

Есть нелюбимые мною эксперты, но их, к счастью, немного, и писать о них я не стану. Передачу не портят – и на том спасибо.

Особый гость — Алекс Дубас.

На Сплетнике недавно был пост о выпущенной им книге «Моменты счастья». Этот проект затевался как раз в «Правилах жизни». В конце почти каждого выпуска Алексы Дубас и Бегак читали письма зрителей о личных моментах счастья. Из этих воспоминаний было решено сотворить книгу, которую я теперь раздариваю родственникам на праздники.

Я не знаю, как можно не любить эту программу. В ней нет снобизма, пошлости, пессимизма и ура-патриотизма. Туда приходят люди, которых приятно слушать и на чьи дела радостно смотреть. Что ни выпуск, то именины сердца и стопочка новых знаний. И если вы ещё не знакомы с «Правилами жизни» — от души желаю вам скорой встречи. На сайте канала «Культура», например, есть все выпуски.

Алексей Бегак архитектор-дизайнер

Как отмечает сам Алексей, благодаря его родителям детство стало поистине особенным. Любовь к балету привить не удалось, однако именно тогда, рисуя в коридорах театров балерин, Алексей познавал свое истинное призвание.

Уже в юности он понимает свою природу как человека предметного и отмечает, что удовольствие приносят не только картины, но и архитектура. Прожив год в Лондоне, Бегак увлекся дизайном интерьеров. Практика стартовала на примере его же загородного дома. Уже вскоре друзья Алексея увидели востребованность его дизайнерских способностей.

Бегак является автором проектов нескольких жилых особняков Москвы и Санкт – Петербурга, Финляндии, а так же одного из престижнейших Подмосковных жилых комплексов.

Екатерина Сергеевна Семенова (Михалкова-Кончаловская) — вдова Юлиана Семенова

Катя родилась в 1931 году в браке Натальи Петровны Кончаловской и советского разведчика (по совместительству коммерсанта) Алексея Алексеевича Богданова. Вскоре родители разошлись, малышка с мамой вернулись из США, где работал отец, в СССР.

Екатерина Михалкова-Кончаловская, супруга Юлиана Семенова

Вскоре Наталья Кончаловская вышла замуж за Сергея Михалкова — тогда еще начинающего поэта. Юноша был на 10 лет младше своей избранницы, но не побоялся ответственности и удочерил ее девочку.

Характер у Екатерины всегда был трудным. Получая паспорт, она заявила о намерении сменить отчество, вернув в метрики имя родного отца — Алексея Богданова. Приемный отец Сергей Михалков, растивший Катю как родную дочь с 5 лет, был возмущен, разгорелся конфликт. В итоге Екатерина осталась Сергеевной, но из числа наследников отчим непокорную падчерицу вычеркнул.

Екатерина Семенова и ее братья Андрей Кончаловский и Никита Михалков

Не были близкими и отношения с единоутробными братьями. Отчасти это объясняется серьезной разницей в возрасте. Если с Андреем их разделялет всего 6 лет, то с Никитой — 14, и это уже существенно. Именно поэтому Екатерина Сергеевна редко появлялась с ними на публике, не позировала перед камерами, да и вообще, почти не напоминала о себе. Тем не менее, в трудные минуты братья всегда были рядом с ней, поддерживали, помогали.

Екатерина Семенова (Михалкова-Кончаловская) в молодости

Талантов Екатерина в себе не обнаружила, знаменитой не стала. Даже литературный институт, в который поначалу поступила, оканчивать не стала. В 1955 году вышла замуж за Семенова и «посвятила себя семье». Поначалу так и было: она помогала мужу в работе, занималась бытом. Потом растила дочерей. Позднее, когда отношения уже разладились, просто жила в свое удовольствие на деньги, которые переводил ей супруг.

Со стороны поговаривали и о романах Юлиана Семеновича, и о «друзьях» Екатерины Сергеевны. Но, видимо, была между ними некая обоих устраивающая договоренность.

Лучшее доказательство супружеской преданности — те почти 3 года, которые Екатерина Семенова провела у постели мужа, ухаживая за ним. «Запомнила его высохшим и бледным, — рассказывала позднее она. — Он всю жизнь был очень активен. А тут — лежал, все понимая, а сделать ничего не мог».

Но настоящая беда пришла позже, в 2000-х. К 2014 году обстановка в семье накалилась настолько, что Екатерина Семенова обратилась за помощью не только к братьям и адвокату, но и в СМИ. Только так она смогла отстоять свою жизнь и здоровье, но лишилась наследия, оставленного ей дедом.

Алексей Бегак ― личная жизнь

На вопросы о личной жизни Бегак старается не отвечать. Как он сам отмечает в одном из своих интервью, единственной «интригой» была университетская любовь, из за которой Алексея чуть не отчислили из университета. Позднее эта девушка стала его женой. Более детальная информация о личной жизни Алексея отсутствует. Известно, что официально он состоит в браке, однако семейной жизнью не живет и разделяет понятия штамп в паспорте и совместное проживание.

В настоящее время у Алексея на первом месте архитектура и дизайн. Живопись для Бегака – место безграничной свободы, способ выражения сознания без системы оценок. Став популярным художником, он пробует себя в роли телеведущего. Алексей утверждает, что эта профессия научила его принимать мгновенные решения и требует молниеносной реакции. Однако, такие сложности целиком и полностью стоят тех сил, ведь телевидение способствует решению существующих проблем существующих людей и оказанию необходимой помощи. А ведь многие в ней так нуждаются.

Дарья, старшая дочь Юлиана Семенова

В 1966 году Даша появилась на большом экране, сыграв роль в фильме «Не самый удачный день» (экранизация детектива Юлиана Семенова «Дунечка и Никита»). Однако карьера актрисы ее не прельстила. Душа ее с детства тянулась к живописи: Даше явно передался талант знаменитого прадеда, Петра Петровича Кончаловского.

Даша Семенова в детстве (кадр из фильма «Не самый удачный день»)

После окончания школы девушка поступила в МГХАУ на театрально-декорационный факультет, который окончила в 1977 году. Затем получила второе образование, в 1983 году получив диплом МГХИ имени Василия Сурикова (специальность «живопись»). Руководителем ее курса был профессор Таир Салахов.

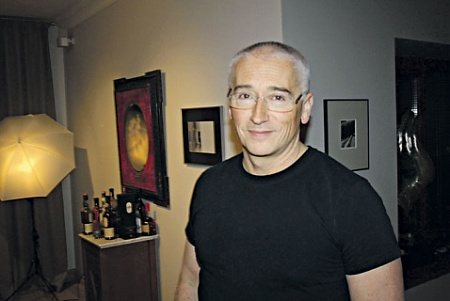

Еще учась в университете, Дарья вышла замуж. Но первый брак оказался недолгим, вскоре последовал развод. Вторым мужем Дарьи Семеновой стал Алексей Бегак — художник, дизайнер, иллюстратор, фотограф, телеведущий.

Алексей Бегак, бывший муж Дарьи Семеновой

Творчество сближало их. Совместно Алексей и Дарья увлеклись архитектурной деятельностью. Их совместная работа — несколько десятков частных домов в Санкт-Петербурге, Москве, элитный ЖК в Подмосковье, несколько домов в Финляндии. Почти год они прожили в Лондоне, некоторое время жили на Кипре. Позднее вернулись в Россию, построили для себя дом в подмосковной деревне Дарьино.

В браке родилось двое сыновей — Максим (1987) и Филипп (1993). Однако спустя 25 лет супруги расстались.

Максим Бегак, старший сын Дарьи Юлиановны (фото из профиля в сети «Мир тесен»)

В 2011 году Дарья пережила страшный удар: при невыясненных обстоятельствах ушел из жизни старший сын Максим. Ему было всего 24 года. Официальная версия — инфаркт. Но мать уверена, что причина была совсем иной. Однако требовать расследования и наказания виновных Дарья Юлиановна не стала, решив, что наказание непременно придет свыше.

Младший сын Филипп некоторое время работал на телевидении (именно он «привел» на ТВ отца). Последние годы, оставив медийное пространство, предпочел заниматься сельхоз бизнесом: на двухстах гектарах в Брянской области он с семьей ведет фермерское хозяйство. Он занимается разведением птицы, свиней, баранов. Своим опытом фермерства Филипп делился в 2021 году в программе Андрея Малахова «Прямой эфир» (выпуск «Наш ответ американским санкциям»). В его семье подрастает дочь Василиса, внучка Юлиана Семенова.

Филипп Бегак, внук Юлиана Семенова, младший сын Дарьи Юлиановны

После ухода отца Дарья категорически отказалась от участия в разделе наследства, оформив свое решение нотариально. От последовавших позднее семейных склок она самоустранилась. Потеряв сына, и вовсе прекратила общение.

Дарья Юлиановна Семенова

Все свои переживания и видение окружающего мира Дарья Семенова выражает в творчестве. Первыми ее рисунками были виды и лица жителей Афганистана и Никарагуа, где она побывала вместе с отцом. Даша рисовала плененных моджахедов, сохранила на холсте образы Бабрака Кармаля, его жены, детей. Для всех ее работ характерны необычность восприятия, неординарное понимание вещей, людей, событий.

Картины Дарьи Семеновой выставляются в Германии, Англии, Нидерландах, на Кипре, есть они и в частных коллекциях. В Москве художница сотрудничает с галереей «Art&Brut». Кроме того, Дарья Юльевна занимается дизайном интерьеров, оформляя офисы (например, студию ВГТРК) и квартиры.

Выставка «Большое увеличение»

В 2021 году в еврейском театре столицы были выставлены 27 работ Алексея за последние три года. То была первая выставка за 15 лет, которая носила название «Большое увеличение». Произведения наполнены смыслом бесконечности мира, ускорении ритма жизни. Бегак говорит о том, что различные мелкие детали стали малозначительны в круговороте мира, но именно в них и живет душа. Прекрасное заслуживает скрупулёзного изучения, а художник, в свою очередь, ставит перед собой цель подвергнуть ее исследованию во всех деталях.

«Большое увеличение» — это возвращение Бегака к холсту. Каждый из полотен демонстрируют три вехи пристрастий Алексея. В первом случае это — работы, которые стали названием этой выставки. Во втором — работы, в задачу которых входит минимализм изобразительных средств и акцент на централизации объекта. Работы исполнены в лаконичных черно — белых тонах.

Третий зал представляет серию картин, изображающих действительный мир с его фрагментами. Однако, этот мир придумал и оживил в своих холстах сам художник. Алексей объясняет, что все эти картины возникали в голове абсолютно неопределённым образом. Направление было изменено. Бегак упоминает тот период, когда интерес к живописи пропадал по причине увлечения строительством, дизайном, архитектурой. Затем появилось телевидение. Но если всё перечисленное есть возможность сотворить самому – картину, фотографию, дом, то на этой территории Бегак не хозяин.

Дарья Семенова: «Когда я прихожу на могилу, убийца сына часто там сидит»

Она эпатажно выглядит, непривычно говорит, пишет загадочные картины… Необычная! Что и понятно — отпрыск двух сногсшибательных семейств! Отец Дарьи Семеновой — Юлиан Семенов, «властитель дум» последней четверти XX века на одной шестой земного шара, придумавший штандартенфюрера СС Штирлица, мать — Екатерина Семенова (в девичестве Михалкова), праправнучка Василия Сурикова и правнучка Петра Кончаловского. И судьба ее завораживает. Пережив гибель одного сына, благодарит судьбу, что уцелел в аварии младший, и хранит нательный крест, принадлежавший отцу.

— Настоящая фамилия вашего отца — Ляндрес. Семенов — творческий псевдоним. Ваш дед, Семен Александрович Ляндрес, был помощником Бухарина, за что уже после войны, которую провел на фронте как военный корреспондент, попал под репрессии. Вы его помните?

— Я помню свою последнюю с ним встречу. Мне было десять лет. Дед всегда очень элегантно одевался: клетчатый пиджак, бабочка, шарф… Он пришел к нам и сказал: «Даша, я принес тебе конфеты ‘Грильяж». Я взяла их, но не смогла есть. Каменные! Подозреваю, что таким же человеком — каменным — был и он сам. Дед сидел в тюрьме с 1952 года, а вот его брат Илья, тоже репрессированный, отбывал срок под Магаданом, в лагере, уже с 1937 года. Рассказывал, что задумывал побег с другими политическими — и нужно было идти через тайгу, а еды нет, так они присмотрели себе в попутчики заключенного, сидевшего за изнасилование. Догадываетесь для чего?.. Дед, который был тогда еще на свободе, бомбардировал Сталина и органы письмами с просьбой отпустить брата — честного коммуниста и смелого сыщика. Ведь Илья Ляндрес был одним из героев Московского уголовного розыска, его фотография экспонируется теперь в музее МВД на почетном месте. И в 1940 году Илью отпустили! Поэтому побега, к счастью, не случилось. Когда Илья вернулся домой, он первым делом взял тарелку, накрошил хлеба, вылил туда бутылку водки — и все это сщербал (съел), так у них на зоне это называлось. А деда выпустили в 1954 году, после смерти Сталина. С этого началась их новая жизнь. Теперь оба лежат на Новодевичьем кладбище. И отец там же.

— А я читала, что прах Юлиана Семенова развеяли над Черным морем.

— Это не так. Папу кремировали. После кремации урна месяц стояла у меня в мастерской, потому что нам не давали места для захоронения. А когда дали, я сама пришла на кладбище, выкопала яму и поставила ее туда. Но тогда я еще не могла положить плиту, поэтому после первого же дождя урна верхней частью вышла наружу. Пришлось все повторить. И сейчас там лежит плита.

— У вас есть младшая сестра Ольга, писательница и актриса. Страсть отца к раскрытию тайн вам с сестрой передалась?

— Бог его знает. Поставьте передо мной такую задачу, и я попытаюсь в течение трех дней ее решить. А за Олю говорить не могу. Ну, вот отец искал янтарную комнату, а я считаю, что это зря потраченное время, потому что она была спрятана в одном месте, а он искал в другом. За это время он мог бы написать еще один роман, скажем, посвященный сталинским репрессиям. Но он увлекся — что делать? Папа был человеком увлекающимся.

У Дарьи знаменитая семья. На фото наша героиня с мамой, Екатериной Сергеевной, Андроном Кончаловским, Никитой Михалковым. Москва, 1962 год

Фото: личный архив Дарьи и Ольги Семеновых

— Ольга рассказала мне, что отец очень ценил ваш талант художника, говорил, что «все импрессионисты пошли от Даши». От Ольги же я знаю историю про замечательные рисунки, сделанные вами в поездках с Юлианом Семеновичем по Никарагуа и Афганистану, которые вы уничтожили. Почему? И, кстати, в каком возрасте отец стал брать вас в свои опасные журналистские командировки?

— Вроде бы мне уже было двадцать лет. Помню, я развелась с первым мужем, шла Олимпиада, я на ней работала, потом сказала: «Папа, возьми меня куда-нибудь». И мы отправились в Никарагуа. А почему уничтожила рисунки? Да, я работала в Афганистане, делала рисунки заключенных моджахедов в тюрьме, портреты Бабрака Кармаля, Наджибуллы (он через несколько лет был зверски убит), Фатани, его жены, очень красивая была женщина, их детей… Вернулась и устроила выставку в Ленинграде. А мне сказали: «Надо работать дома, а не шляться по заграницам». Меня это так сильно задело, что я взяла и все работы выбросила. Подвела черту — и больше не занималась репортажной журналистикой и графикой. Дальше был период, когда меня заинтересовали клоуны, арлекины. Потом и это прошло. Я стала писать камни и дерево, решила, что они единственное, в чем меня нельзя будет упрекнуть — что я «политизирую» или играю на каких-то чувствах. Следующая моя серия — цветы. Момент цветения прекрасен! Вот его поймать было бы интересно. А дальше будут облака. И — c’est tout, как сказала бы моя сестра, давно живущая во Франции.

— Недавно в Москве прошла ваша персональная выставка «ГРАНИ». На ней были выставлены как раз те работы, на которые вас вдохновили камни и дерево. Именно вдохновили. Я была на этой выставке и видела, что у вас особые отношения и с камнем, и с деревом, что не все так просто…

— Понимаете, после смерти старшего сына я перестала обращать внимание на людей. Ну, невозможно же все время плакать, правда же? Пока я не положила гранитную плиту на его могилу, мне хотелось разрыть ее и самой туда лечь. Гранит помог мне с этим справиться. Это первая история с камнем. А потом я поехала на море, брела-брела по берегу, вдруг потеряла сознание, упала, а когда очнулась, у меня в руке был камень. И я почувствовала благодарность к нему — за то, что вместо руки сына сжала его. Они же живые. Камни. Это история Земли. Да, мой сын умер. Но сколько людей ушло до него! И сколько уйдет после! Каждый, кто приходит в этот мир, должен уйти. А значит, надо работать, пока мы живы. Когда прихожу на Троекуровское кладбище, я говорю сыну: «Макс, знаешь, я тебе завидую. Ты прошел все круги ада, и ты свободен!» А деревья… Когда мы жили на Кипре, наш дом стоял на горе, и к морю мы с мужем возили детей через сухую оливковую рощу. И я думала: ведь каждый ствол — это история! Деревьям, наверное, было не меньше четырехсот лет. Вот оттуда деревья.

С сестрой Ольгой и кузеном Егором Кончаловским

Фото: личный архив Дарьи и Ольги Семеновых

— Вы в 1966 году маленькой девочкой снялись в фильме «Не самый удачный день» по повести вашего отца «Дунечка и Никита». Повесть и фильм — о том, как супруги пытаются сохранить семью. А ваши родители как раз переживали такой непростой период в своей жизни…

— Да, потом мы название перефразировали — оно звучало «Не самый удачный фильм». (Смеется.) Снял его режиссер Юрий Егоров. В нем кроме меня из нашей семьи снимался еще Никитос (Никита Михалков. — Прим. авт.), и мы с ним действительно изображали что-то из нашей безрадостной семейной хроники… Вы знаете, наши с Олей родители восемь раз принимали решение развестись. У отца в столе до последнего дня лежало восемь заявлений на развод, он мне их показывал. Заявления писались, но не носились в загс. Родители так и остались в браке, хотя много лет жили врозь.

— Вы считаете, что взаимной любви, настоящей семьи у них не было?

— Любовь, я считаю, все-таки была. А что касается семьи… У меня свое отношение к понятию «семья». Узы брака — мне это словосочетание кажется абсолютно порочным. Уз не может быть, может быть союз двух любящих людей, которые поддерживают друг друга в этой суетной и сложной жизни. А маме, наверное, хотелось именно уз, хотелось контролировать все ситуации. Впрочем, не знаю. Она в принципе очень талантливый человек, просто не реализовавший себя. Может, в этом ее беда. Но ничего дурного о матери сказать не могу. Мне просто очень ее жаль.

— Ведь ей восемьдесят шесть лет и она одна?

— Она не одна. У нее есть подруга, которая ее поддерживает, помогает во всем. Моя мать купила ей дом в Италии, так что все замечательно. А про меня она сказала, что я хочу ее убить. Поэтому я даже не могу звонить матери. Просто хожу иногда в храм и молюсь за нее. Так и Ольга делает.

— Мать обвиняет вас, своих дочерей, в том, что вы распродали картины великого прадеда, Петра Кончаловского. Это правда?

— Простите, но картины Кончаловского продала наша матушка. Не мы с Ольгой. Они были поделены поровну между всеми внуками Петра Петровича: одна часть картин досталась Никите Сергеевичу (и, по-моему, он ни единой работы не продал), вторая — Андрею Сергеевичу, а третья — матери, которая сразу многие картины продала, а некоторые передала Ольге, оформив это у нотариуса. У меня хранился «Верстак». Вскоре позвонила мать и сказала: «Сейчас приедут фотографировать картины, привези свою». Мой супруг тогда сказал: «Ты ее больше никогда не увидишь». Так и случилось. Все было продано. Больше, по-моему, в нашей семье ни одной картины Кончаловского нет, во всяком случае у меня. Хотя я предлагала сделать копии. Я же сделала копию работы Сурикова. Могла бы сделать копию любой картины. Но это никому оказалось не нужно. Главное, что эти вещи в музее, что портрет Мейерхольда работы Кончаловского, в музее. Это хорошо, что то, что осталось, принадлежит России.

С младшей сестрой Ольгой. Она актриса, снималась в фильме «Противостояние» по книге отца

Фото: личный архив Дарьи и Ольги Семеновых

— Вы принимали участие в битве за отцовскую квартиру в Доме на набережной, которая чуть не досталась каким-то темным личностям?

— Я отказалась от доли в этой квартире, отдала ключи, и дальше всеми битвами занималась Оленька. И какова роль во всем этом нашей матери, я не знаю. Я видела телевизионные репортажи о том, что туда вселились какие-то очень страшные люди. Я приходила туда один раз. И — ох! Без комментариев…

— В сентябре будет уже двадцать пять лет со дня смерти Юлиана Семеновича. Все-таки как несправедливо рано это случилось!

— Да, папа слишком рано ушел — в шестьдесят один год, многого не успел сделать. Зато есть дом-музей в Крыму, в Мухалатке, где ему так хорошо работалось, есть его кресло, есть его боксерские перчатки. Спасибо Оле! Это ее стараниями сохранено. И можно приехать в Мухалатку, сесть в папино кресло, положить руки на боксерские перчатки — и почувствовать его присутствие. Но дух отца, к сожалению, и оттуда уходит. Человек, который следит за домом-музеем, часто вносит туда какие-то детали. Вдруг между обломками самолета из Вьетнама, письменной машинкой отца и его газетами появляются какие-то миниатюрки, привносится какая-то… женская линия, отцу совсем не свойственная. Оля говорит: «Приезжай и выброси все, что считаешь нужным». А я считаю, что там надо просто поставить экран и давать запись единственного творческого вечера отца в «Останкино», который проходил за десять лет до его смерти. Больше на Центральное телевидение его не допускали.

— Юлиан Семенович ведь очень много курил. И выпивал. Не берег себя.

— Пил много. Но когда писал, не притрагивался. А вот курил во время работы, не переставая, просто не вынимал сигареты изо рта. Один раз это дело бросил — когда у него нашли туберкулез. Отец тогда ездил в Югославию лечиться. Поправился и потом снова закурил.

— Первый ваш брак с сокурсником оказался скоротечным. А как Юлиан Семенович относился к вашему второму мужу, Алексею Бегаку, художнику, ставшему в последние годы еще и успешным телеведущим?

— Не знаю. И теперь у отца уже не спросишь. Он предлагал мне другие варианты замужества, но они были для меня неприемлемы. В те времена мы жили на Суворовском бульваре в доме полярников на четвертом этаже. А я уже тогда курила. И вот выхожу на балкон и вижу: стоит зеленый «жигуленок», а в нем — Алексей. И вот так стоял он под моими окнами ночь за ночью. Как можно было остаться равнодушной? Алексей — единственный мужчина, от которого я хотела иметь детей.

— Тем не менее, прожив в браке двадцать пять лет, вы теперь не вместе…

— Проблема в том, что, когда родился первый сын, Алекс почувствовал себя не единственным ребенком и понял, что не этого хотел. И вот тут планеты женщины и мужчины разошлись. По разным орбитам. Но у нас были контакты по работе, в путешествиях, в живописи мы были рядом. Поэтому много лет оставались вместе. Решение расстаться приняла я. Но я отношусь с величайшим уважением к Алексею. Он замечательный человек и талантливый художник, и я ему желаю только добра. Когда я что-то вижу или слышу: «Алексей Бегак» — у меня сразу слезы, сердце щемит… Пусть живет как хочет. Я сама виновата во всем. Я знаю.

— Вы сказали, что ваш старший сын умер. Могу спросить, как это произошло?

— Знаете, он был гуляка. Я тогда жила в поселке Дарьино, который мы с Алексом построили. Сын приходил в шесть утра, брал меня за руку и рассказывал, как прошла ночь. И однажды он не пришел. А в двенадцать позвонил его друг Павел и сказал: «Макса больше нет, его убили». Но в свидетельстве о смерти было написано, что он умер от инфаркта. Я отпевала сына в Донском монастыре, открыла саван — а у него синий след от удавки на шее. За что его так?! За три тысячи долларов, которые он у меня просил накануне? Убить за три тысячи долга?! Пусть это будет на совести тех людей, которые это сделали.

— У вас не было сил возбуждать уголовное дело?

— У меня не было желания. Сына уже не вернуть. А жить в миру с таким грехом сложнее, чем на зоне. К тому же я знаю, кто это сделал. Когда я прихожу на могилу к сыну, этот человек часто там сидит. Увидит меня и убегает на другой конец кладбища. Потом, когда я ухожу, оборачиваюсь — он опять сидит. Значит, гложет вина-то, гложет. Вот пусть и живет с этим.

— Правда, что ваш младший сын Филипп оставил карьеру телевизионного менеджера ради фермерского хозяйства?

— Правда. Причем он был прекрасным менеджером. Его и сейчас зовут на ТВ, не знаю, вернется или нет. Я советую Филиппу совместить эти две сферы, хотя, наверное, это сложно. У него потрясающее фермерское хозяйство в Брянской области — двести гектаров. Надеюсь, он не бросит это дело. Хотя, конечно, непросто заниматься таким бизнесом в условиях нашей страны. Тем не менее он пока держится.

Младший сын, Филипп, был успешным телепродюсером, а сейчас занимается фермерским хозяйством

Личный архив Дарьи и Ольги Семеновых. Фото: Михаил Русак

— А еще у вас есть внучка Василиса, дочь Филиппа. Расскажите о ней.

— Ей два года, и она такая хулиганка! Я думаю отдать ее в кадетский корпус, потому что советская система образования убита, а там языки, дисциплина и те знания, которые действительно могут пригодиться в жизни. А потом она может выбрать все что угодно. Вот из меня не получилась Мата Хари, как хотел папа. Не было во мне для этого нужных качеств, а из Василисы разведчица точно получится. (Смеется.) Впрочем, нет, у Маты Хари был печальный финал. Не надо было работать на несколько разведок. Надо служить только своей стране, и я предпочитаю, чтобы это была Россия. И жить надо здесь. Я вот пыталась врасти в Англию. Не получилось, слава богу. Одна моя тамошняя знакомая, подданная Великобритании, но русская по духу, говорит, что иногда приходит в посольство и просто там сидит — чтобы слушать русскую речь. Потому что тоскует по родине. В мире нет страны лучше, чем Россия.

— Согласна. А еще вы три года жили на Кипре. Согласитесь, погода там все-таки получше.

— Знаете, самый серьезный природный катаклизм я пережила именно на Кипре. Я проводила там зиму с двумя сыновьями. И началось землетрясение. Помню, мы смотрели новости Би-би-си, и вдруг телевизор поехал по комнате! А на следующий день небо стало черным и пошел ливень с градом. Град был такой, что все страховые компании прогорели, потому что все машины были разбиты. Зато после того когда прошла буря, как хороши, как свежи были розы! (Смеется.) Небо было прекрасное, море — прекрасное! И я, и сыновья хорошо запомнили эти дни. Но у меня нет тоски по Кипру. Я никогда не оглядываюсь назад, мне всегда хочется идти только вперед.

— А почему оттуда уехали?

— На Кипре живопись никому не нужна. Если бы я занималась сельским хозяйством или торговлей, может, стала бы там успешной. Но я художник. В Англии я работала в галерее Дэвида Харрингтона. Но, к сожалению, она закрылась. Случилась трагедия, и Дэвида не стало. Что мне было делать — искать других галеристов? Вот я и вернулась в Россию. К счастью, у меня сохранился членский билет Союза художников. Правда, он был весь в каких-то подтеках, пришлось восстанавливать. Оказалось, билет необходим, чтобы здесь выставляться.

— За что вы благодарны судьбе?

— За моего сына Филиппа. За то, что он выжил после страшной дорожной аварии, что может ходить. Он два года потратил на восстановление после увечий. У него ноги — словно простреленные дробью. Потому что сын долго лежал в спицах, и, когда их вынули, остались следы. И я благодарна за отца. Не могу себе простить, что не была с ним в последние дни. У меня есть крест, который был на папе. Он не маленький. Отец был могучий, и крест — под стать. Цепь и крест. Я чувствую в нем энергетику отца. И каждое утро читаю с ним молитвы…

Алексей Бегак ― работа на телевидение

Алексей рассуждает о том, что живопись стала интересовать меньше с приходом в жизнь телевидения. Мало стала волновать дальнейшая судьба написанных картин. Сейчас Алексей занят съемками передачи, которая посвящена привычкам и традициям, а так же всему тому, чем пронизана наша повседневная жизнь. На телевизионную площадку Алексею помог попасть сын.

В 2011 году Алексей становится ведущим на телеканале «Россия 1». Он с иронией отмечает, что обычно принято родителям устраивать жизнь своих детей, однако всё вышло с точностью наоборот. Сложным был первый год работы на канале – не хватало чувства раскованности перед камерой.

Работа на телевидении поначалу приводила Алексея в ужас, однако, спустя время, стала вызывать необычайный восторг. Такие впечатления вызывают резкая смена графика и круглосуточные съемки. Но всё же, Бегак находит время и для спорта и не дает себе права пропускать тренировки. Утром – йога, после завтрака – спортивный зал. Алексей считает, что такой график вовсе не помеха привычным делам, и ни в коем случае нельзя лениться.

На российском телевидении сегодня, увы, редкостью стали ведущие, смотреть и слушать которых можно долго, без опасения передозировки. Законы современного ТВ предполагают категоричность суждений, жёсткую манеру диалога с собеседником, умение залезть и в душу, и в спальню, а также разудалый имидж «своего парня».

Каким же долгожданным стало появление на экране абсолютного антипода привычному образу «телезвезды»: художник, архитектор и дизайнер Алексей Бегак привнёс в российскую телепалитру недостающие краски – интеллигентность, доброжелательность, достоинство. Наверное, именно поэтому какую бы программу он ни вёл – «С новым домом», «Тысяча мелочей», «Большая опера» или «Правила жизни», это всегда интересно.

– Алексей, вы когда-нибудь мысленно примеряли на себя работу в медицинском телепроекте?

– Сразу скажу «нет» и поясню, почему. Потому что это будет полнейшая фикция. Если в оперу можно поиграть, то в медицину играть нельзя, здесь необходимо быть профессионалом.

Кстати, «Большая опера» – самый анти-мой проект, я вступил в него только из творческой жадности. Стало интересно, смогу ли я сделать и это в том числе? Хотя в музыке не разбирался, не отличал Верди от Россини, не чувствовал прелести оперного искусства. Поначалу была мука из-за ощущения, что я не на высоте. У меня даже сейчас мороз по коже, когда я вспоминаю: идёт запись первых программ «Большой оперы», в жюри сидят Образцова, Калинина, Бертман и Холендер, они что-то говорят, мне надо на это реагировать, а я не понимаю, о чём они говорят. Опера – это вообще не мой вид искусства. Был. Сейчас-то я часто хожу в оперу, так что нет худа без добра. Ещё один положительный результат работы в проекте – у меня теперь есть смокинг со всем набором: рубашки, туфли, запонки, бабочки. Раньше я этого никогда не носил.

В целом я доволен, хотя это был тяжелый опыт. Но если рассматривать преодоление как путь к совершенствованию – да, внутренне я стал круче.

– В программе «Правила жизни» вы чувствуете себя комфортно?

– Поначалу – нет. Я не журналист, не профессиональный «говорильщик». Но если в первом своём проекте я делал то и говорил о том, что знаю и умею, то есть об устройстве дома, то здесь в первое время было неловко: почему – я? Потом придумал свою роль и освоился. С самого начала я не претендую на знание во всех областях, которые мы затрагиваем в программе «Правила жизни». В каких-то вопросах разбираюсь, и тогда участвую в разговоре более профессионально, а в каких-то говорю: «Ребята, я – абсолютный чайник и с большим интересом вас послушаю».

Вначале очень уставал (пишем же по 10-12 интервью в день), быть интервьюером – значит настраиваться на волну собеседника. Это выматывает. Но есть люди невероятно интересные, есть темы интересные. Заряжаешься так, что забываешь и про студию, и про операторов.

– По-вашему, какова аудитория программы и соответствует ли она той, которую вы хотели бы иметь своими зрителями?

– Предполагаю, что телевизор вообще смотрят процентов на 80 женщины, возраст которых пятьдесят с плюсом. Большинство теле зрителей – люди, у которых много свободного времени. Канал «Культура», наверное, смотрит в большей степени читающая публика.

Что касается целевой аудитории «Правил жизни», таковой нет, мы не ориентируемся ни на кого конкретно. В последнее время ко мне стали подходить молодые люди – 25-30 лет – и гово рить: «Спасибо за передачу, интересно». Это, конечно, радует.

– Я воспринимаю ваш проект как просветительский. Поэтому мне казалось, что вам было бы интересно видеть своими зрителями как раз людей молодых, когда ещё есть возможность сформировать у человека общий уровень культуры.

– Согласен с вами, это было бы очень здорово. Я и сам в ходе работы над проектом узнаю огромное количество нового и убеждаюсь, что не знаю намного больше, чем знаю.

– Зачем вообще нужны правила жизни? Ведь есть люди, которые, размахивая знаменем свободы, заявляют: «Я хочу жить и вести себя в обществе так, как считаю нужным, ни с кем не соизмеряя свои поступки».

– Правила нужны, если ты вообще человек культуры. Я имею в виду культуру как не занятие каким-то видом искусства, а как систему усвоения и передачи знаний от прежних поколений следующим, как систему взаимоотношений людей в мире. Римское право родилось именно из понимания того, что, если люди не договорятся, они будут друг друга убивать просто потому, что им этого захотелось. Этикет – это, конечно, не римское право, но тоже свод важных правил.

Говорить «мне не нужны никакие правила» несерьёзно. Напри мер, правила дорожного движения – простая же вещь, но людям, не признающим правил общечеловеческой культуры вообще и ПДД в частности, свойственно выезжать на перекрёсток на мигающий жёлтый сигнал светофора в надежде проскочить. А на других перекрёстках тоже кто-то проскочил на жёлтый, и в результате город стоит.

Наша национальная особенность – быть людьми непослушными по мелочам, нарушающими правила, в результате чего наша жизнь порой становится невыносимой.

– Вас самого программа многому научила?

– Конечно, и на всех уровнях. От самого простого бытового, например, в вопросах этикета: с какой стороны тарелки класть салфетку в ресторане, как правильно заходить в лифт с дамой. До правил русского языка: не знал разницы между словами «одевать» и «надевать», теперь знаю. Много узнал исторических фактов – могу блеснуть в застолье.

Но самое главное – это меняющееся мироощущение. Когда ты делаешь дело, за которое тебе говорят спасибо, внутренне чувству ешь себя увереннее. А я по природе человек, который не отличается уверенностью в себе. Это может показаться странным и, возможно, так не выглядит со стороны, но я не крутой парень. Вообще. В этом смысле работа на телевидении даёт мне очень многое. А это ещё один шаг к счастью. Вот для чего я этим занимаюсь.

– По какому принципу вы подбираете медицинские темы?

– По принципу интересности. Изначально медицинской тематики в программе не было вообще. Потом со старым товарищем моего отца профессором Александром Бронштейном мы подумали, почему бы не поговорить о том, что правила здорового образа жизни тоже имеют значение? Если их соблюдать, тогда есть шанс подольше побыть с нашими детьми и внуками.

Так мы сделали энное количество программ с Александром Семёновичем, причём несколько тем было просто феерических, с моей точки зрения. Например, про то, что ранние формы рака молочной железы у женщин могут выявлять их мужья и любимые, ласкающие своих возлюбленных. Или про то, что в США начальник тюрьмы следит за тем, чтобы заключённым вовремя проводили колоноскопию для ранней профилактики онкозаболеваний. Для них это – правила жизни, а для нашей страны – фантастика.

Сейчас у меня новый собеседник по медицинской тематике – нейрохирург Алексей Кащеев. В одной из последних программ мы коснулись вопроса, что такое боль: механизм этого явления и реакция врача на боль у пациента. Можно и нужно ли испытывать и выражать сочувствие к чужой боли, долгие годы работая в медицине? Очень интересный разговор получился.

Некоторые темы на канале «Культура» не принимаются, несмотря на их очевидную нужность. Например, культура сексуальных отношений, в том числе в исторической ретроспективе, или культура вино-потребления. Табакокурение и винопитие как темы в принципе на российском телевидении запрещены. Мне трудно судить, хорошо это или плохо. Но… странновато. Перед глазами примеры регионов мира, в которых вино на столе постоянно вместе с хлебом, сыром и мясом, и при этом меньше инфарктов и выше продолжительность жизни, чем в нашей стране.

– Алексей, у вас есть личные взаимоотношения с медициной? Можете как пациент оценить, чего не хватает современному российскому здравоохранению?

– Предполагаю, что те случаи, когда я обращаюсь за медицинской помощью, не показывают общей картины состояния здравоохранения в стране. Потому что в последнее время я пользуюсь услугами платной медицины.

– Почему? Для вас важен сервис?

– Ну конечно важен, я не хочу стоять в очереди, чтобы сделать анализ крови. Но это не главное. На самом деле я думаю, что за деньги люди лучше работают.

Что касается моего опыта, как пациента, то занятия спортом мне очень помогли поправить качество жизни. А начал я заниматься в 42 года, до этого вообще не занимался ничем и никогда.

– Как это отразилось на состоянии здоровья? Может, реже стали простывать, голова не болит, как у многих 50-летних?

– И это тоже. Больше адреналина, больше эндорфинов. Физически стал чувствовать себя значительно лучше, а ещё лучше – психологически. Только захожу в спортзал, и уже настроение поднимается на одну ступеньку.

До того, как начал заниматься, очень болела спина. Рентген показал смещение пятого поясничного позвонка относительно первого крестцового почти на сантиметр, и между ними нет диска. Ещё в шейном отделе две грыжи. Начал ходить по врачам. Дикуль мне сказал: «Да-а-а, вероятно, вы сядете в коляску». От него пошёл в ЦИТО, там услышал: «Снимок показывает, что вам нужна операция, но ваше общее состояние говорит, что операция может подождать». Получил телефон специалиста по лечебной физкультуре в госпитале имени Бурденко. Так я начал делать скучные, но нужные упражнения. В коляску-то не хотелось…

Потом пошёл в спортзал. Начал с фитнеса, пробовал йогу и пи латес, затем стал тягать штангу и увлекся этим. Встал на горные лыжи, летом – велосипед. В результате нарастил мышечный корсет, который сделал своё дело. А когда-то спину переклинивало так, что не только ходить – брюки надеть не мог. Но я очень благодарен тому хирургу в ЦИТО, который 15 лет назад честно не стал уговаривать меня делать операцию.

– Чтобы начать заниматься спортом, нужна железная сила воли. Большинство людей заваливаются на диван перед телевизором и го ворят, что у них нет времени ходить в спортзал.

– За других говорить не могу. Что касается меня, мне нравится жить. Если есть что-то, что может эту жизнь про длить в хорошем качестве, я с удовольствием буду это делать. Мне совершенно не хочется с ней расставаться по своей вине и раньше времени.

– Какой образ доктора вам ближе: земского врача эпохи Чехова или представителя высокотехнологичной современной медицины, который во главу угла ставит технологию, а не умение поговорить с пациентом?

– Есть области, в которых мы в каменном веке. Знаю, потому что видел монструозные аппараты Илизарова, некогда – великие и гениальные, на ногах моего сына, когда он разбился на мотоцикле. А потом видел, как это сегодня делают в Мюнхене. Так что в острых слу чаях я, конечно, за хай-тек.

А для семейного доктора антураж не важен. Главное, чтобы он был умнее меня, высокообразованный, с открытым сознанием, не костный, готовый сопоставлять факты. Тот, кто не действует чётко по инструкции, а, зная правила, нарушает их, потому что жизнь намного богаче стандартов. И он рассматривает мой конкретный случай, а не читает учебник. Это ровно то же самое, что делаю я как архитектор и дизайнер: индивидуальный подход к заказчику – правило номер один.

Беседу вела Елена БУШ, обозреватель «МГ».

‹ С доставкой на стол врача Вверх

Кулинарное шоу Алексея Бегака «Правила жизни»

Главным ориентиром телеведущего остается его мама, которая ежедневно смотрит программу, в которой снимается Алексей. Телеведущего вовсе не смущает тематика передачи. Он утверждает, что большое заблуждение полагать, что программу о кулинарии или дизайне должна вести женщина. Главное – чтобы было интересно. И это основное кредо Алексея. Бегак, как художник, много говорит о том, что жизнь не одноцветна. Она не черная и не белая. Все зависит от того, какой цвет человек выберет сегодня, чтобы разукрасить картину этого дня.

Стоит отметить, Алексей старается, чтобы его окружению так же с ним было интересно. По его мнению, не нужно ждать вдохновения. Главное – делать свое дело, ведь не художник решает, когда придет вдохновение, а вдохновение должно решить, достоин ли ты того, чтобы к тебе приди. Бегак утверждает, что признание его талантов занимает более низкую нишу. Главное для художника — это забыть свое имя, местонахождение, а на холсте описать совершенно иной мир. Это ощущение не сравнимо ни с чем.

Дарья Семенова и Алексей Бегак

Личная жизнь нашей героини довольно яркая, как все ее работы на холсте. Первый брак она заключила еще во время обучения в университете. Имя жениха не афишируется. Семейная жизнь продлилась недолго. Произошел развод по согласию молодых. Отец неоднократно предлагал своей дочери варианты для замужества, но она никого не принимала. Когда они проживали на Суворовском бульваре в доме полярников, их квартира находилась на четвертом этаже. На тот момент времени девушка стала курить и частенько выходила на балкон. Именно так и произошло ее знакомство со вторым мужем.

Как рассказывает Дарья, однажды она вышла подымить, а внизу стоял зеленый Жигули и молодой человек Алексей Бегак. Она стала замечать, что кавалер стал появляться под ее окнами каждую ночь без перерыва. Юная красавица была польщена, так закрутился новый роман нашей героини. Он был единственным мужчиной, от которого она желала иметь детей. Спустя некоторое время в 1987 году у них появился первый ребенок, которого назвали Максимом.

Данное событие сильно отразилось на главе семейства. Между родителями постепенно и медленно стала расти стена непонимания. Любовь прошла, но у них оставалось много общего, что продолжало держать их вместе. Инициатором развода стала сама Дарья, она понимала, что из брака уже ничего хорошего не выйдет, пара рассталась. От совместной жизни, которая продлилась 25 лет, в 1993 году на свет появился ее младший сын Филипп Бегак. Бывший муж девушки тоже был творческим человеком и художником.

Скрипач на крыше 2021

17 декабря в 19.00 в Государственном Кремлевском дворце в шестнадцатый раз прошла торжественная церемония вручения премии Федерации еврейских общин России «Скрипач на Крыше».

Открывая церемонию, главный раввин России Берл Лазар отметил, что в еврейской общине России «уже стало доброй традицией, что в дни Хануки мы собираемся не только для того, чтобы радоваться вместе, но и чтобы наградить наших лучших людей – тех, кто в этом году совершил особые дела, помог сразу многим, сделал лучше окружающий мир». Подчеркнув, что сейчас никому не приходится скрывать свое еврейство, а община процветает – строятся новые общинные центры, создаются новые образовательные программы, выпускаются книги, снимаются фильмы на еврейскую тему, главный раввин России отметил, что для общины особенно важно, чтобы как можно больше людей узнало лауреатах премии, которых он назвал «людьми, смотрящими вперед». «Эти люди уникальны не потому, что они сильные или богатые, а потому, что делают благо другим. Ведь в дни Хануки мы зажигаем менору на главных площадях, чтобы как можно больше народа узнало о чуде; и точно так же мы награждаем наших лауреатов в самом главном зале московского Кремля – чтобы как можно больше народа узнало об этих чудесных людях!» – заявил он. Берл Лазар напомнил о том, что принцип награждения прямо связан с праздником Хануки, который раз и символизирует духовную победу над физической силой. «Культура греко-римского античного мира строилась вокруг идеи физической красоты, физического совершенства. И они хотели эту свою культуру навязать нам. Мы сделаем вас красивыми, говорили они, вы только должны забыть о Торе, забыть о духе. Главное – это здоровое тело! А для наших предков, для нашего народа главными всегда были ценности духовные. Для нас настоящая красота – это красота души: мораль, доброта. Для нас настоящая сила – это сила духовная, совершение праведных дел. Наша победа была победой духовного над физическим. И именно такие люди наши герои, наши чемпионы!» – рассказал он.

Президент Федерации еврейских общин России Александр Борода в своем выступлении остановился на одном из проектов ФЕОР — организации «Маршей жизни», участники которых посещают лагерь смерти Аушвиц-Биркенау, где было уничтожено несколько миллионов евреев. «В этом году в марше приняло участие уже свыше тысячи человек. Приезжая в свои города, эти активисты передают свои эмоции своим общинам. Необходимо продолжать этот проект, чтобы молодые люди знали, какие ужасы происходили и делали все возможное для того, чтобы они не повторились вновь» – отметил он. По мнению Александра Бороды, было бы хорошо, если бы в подобных маршах участвовали молодые люди других национальностей. «Дай Б-г, чтобы молодежь всех национальностей посещала концлагеря в «Маршах жизни», и делала все, чтобы подобные события не повторялись», – заключил Александр Борода. Президент ФЕОР также наградил лауреата премии в номинации «Региональный руководитель». Им стал губернатор Смоленской области Алексей Островский — за вклад в развитие многонациональной культуры Смоленской области и содействие в создании еврейского музейного комплекса «Любавичи». Награждая его, Александр Борода заметил, что награда — показатель не только значительного вклада Островского в воссоздание Любавичей, но и его успехов в других сферах деятельности на посту губернатора. В ответном слове А.Островский отметил, что для него большая честь получать награду из рук одной из самых авторитетных и влиятельных общественных организаций в России, какой является ФЕОР. Говоря о Любавичах он отметил, что это село «оставило заметный след в истории еврейского народа», но также и подчеркнул трагическую судьбу живших там евреев, уничтоженных нацистами во время войны. «Я рад, что мое очень скромное содействие в восстановлении Любавичей отмечено наградой» – заключил А.Островский.

Другими лауреатами премии стали : председатель еврейской общины Красноярска Юрий Лившиц — в номинации «Общинная жизнь», за развитие традиционных еврейских ценностей в городе Красноярске; ведущий программы «Правила жизни» на телеканале «Культура» Алексей Бегак — в номинации «Телевидение», за серию передач о еврейской культуре и традиции в программе «Правила жизни» на телеканале «Культура»; президент Европейского еврейского конгресса Вячеслав Кантор — в номинации «Благотворительность», за содействие в организации акции «Марш жизни» в мемориальном комплексе концентрационного лагеря «Аушвиц-Биркенау»; кинорежиссер Андрей Кончаловский — в номинации «Кинематограф» за отображение трагедии Холокоста в фильме «Рай»; писатель Михаил Вайскопф — в номинации «Литература» за исследование еврейской темы в творчестве Исаака Бабеля; глава издательства «Corpus» Варвара Горностаева — в номинации «Издательская деятельность» за вклад в популяризацию еврейской литературы в России, раввин Йосеф Менделевич — в номинации «Мужество», за самоотверженную борьбу за права евреев в СССР; режиссер Сергей Широков — в номинации «Театр», за постановку оперы Моисея Вайнберга «Пассажирка» по одноименной новелле Зофьи Посмыш; композитор Юрий Шерлинг — в номинации «Музыка», за музыкальное отображение еврейской истории в оратории «Исход».

Премию в номинации «Культурное событие года» получил руководитель компании Lorem Ipsum Ян Визинберг за создание экспозиции зала Послевоенного периода в Еврейском музее и Центре толерантности,а звание «Человека-легенды» — нынешний президент, а до того — многолетний директор Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина Ирина Антонова, за выдающийся вклад в развитие культуры и искусства в России.

Культурная часть мероприятия, которое вели Валдис Пельш и Яна Чурикова, включала праздничный концерт, посвященный в этом году он будет посвящен еврейскому юмору. Среди его участников были Максим Галкин, Александр Филиппенко, Семен Альтов, Stand up комик Дмитрий Романов, музыкант Петр Налич.

Премия Федерации еврейских общин России «Скрипач на крыше» (до 2011 г. она называлась «Человек года») была учреждена в 2002 году. Ею отмечаются люди, которые своей деятельностью внесли весомый вклад в развитие культурной и общественной жизни страны, независимо от их национальности и вероисповедания. Символом премии является статуэтка «Скрипач на крыше», созданная выдающимся израильским скульптором Франком Мейслером.

Среди лауреатов предшествующих лет: народный артист СССР Иосиф Кобзон, режиссер Петр Тодоровский, актер Владимир Машков, режиссер, художник-мультипликатор Юрий Норштейн, композитор Оскар Фельцман, детский врач Леонид Рошаль, главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер, бизнесмен Роман Абрамович, актер и режиссер Армен Джигарханян, лауреат Нобелевской премии по физике Жорес Алферов, кинорежиссер Павел Чухрай, ветеран и поэт Ион Лазаревич Деген, президент научно-просветительского фонда “Холокост” Алла Гербер, доктор исторических наук Геннадий Костырченко, президент республики Татарстан Рустам Минниханов, губернатор Московской области Андрей Воробьев .

Островский Алексей Владимирович (14.01.1976) – член Либерально-демократической партии России, член Высшего света ЛДПР, депутат Госдумы в 2003-2012 гг. (в 2007-2011 гг. – глава думского Комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками , губернатор Смоленской области с 26.04. 2012 г. На посту губернатора сформировал коалиционную администрацию и представителей ЛДПР, КПРФ и «Единой России». Кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Женат, отец трёх дочерей

Лившиц Юрий Самуилович Лившиц (14.01.1956). В 1978 г. приехал по распределению в г. Красноярск, где работал на строительстве различных объектов энергетики. С 1998 г. – член совета Красноярского Еврейского Религиозного Объединения. С 2002 г. – председатель Совета КЕРО. Член Совета председателей общин от Сибирского федерального округа. Женат, имеет двоих детей.

Бегак Алексей Дмитриевич (10.03.1960) — телеведущий, архитектор, дизайнер, художник. Родители — артисты Большого театра. С 2014 г. – ведущий передачи «Правила жизни» на телеканале «Культура», посвященной привычкам и традициям, негласным нормам, пронизывающим нашу жизнь.

Кантор Вячеслав (Вячеслав Моше) Владимирович (08.09.1953) – предприниматель, филантроп. Президент Европейского еврейского конгресса (с 2007 г.), президент Европейского совета по толерантности и примирению, президент международного Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы (с 2007), президент Фонда «Всемирный фонд памяти Холокоста» (с 2005 г.) и организатор форумов «Жизнь народу моему!», председатель Европейского еврейского фонда (с 2006 г.), председатель политического совета Всемирного еврейского конгресса (с 2013 г.). Кавалер и офицер ордена Почетного легиона. Организатор Центра Кантора по изучению современного еврейства в Тель-Авивском университете (2010).

Кончаловский (Михалков-Кончаловский) Андрей Сергеевич (20.08.1937) — советский, российский и американский режиссер и сценарист. Президент Киноакадемии «Ника». Лауреат ряда международных кинопремий. В 2014 и 2021 г. получил «Серебряного льва» Венецианского кинофестиваля за лучшую режиссерскую работу (во втором случае — за фильм «Рай»). Офицер ордена Искусств и литературы Франции, кавалер Ордена почетного легиона.